НАБЛЮДАТЕЛЬ И МНИМОЕ ПРОСТРАНСТВО

Поскольку физика имеет две стороны описания и объяснения: количественную, за которую отвечает математический формализм, и качественную (объяснительную, интерпретационную), за которую отвечает философия (строго говоря - мировоззрение исследователя), то это – очень важный вопрос, поскольку во многих задачах необходимо учитывать наблюдателя, как часть исследуемой системы. Принцип неопределенности Гейзенберга, специальная (частная) теория относительности (СТО) и т.д. существенно преображаются в контексте аккуратного описания явления, происходящего в пространстве, где находится не просто абстрактный наблюдатель, а объект-наблюдатель, или часть системы со своими специфическими особенностями.

Поскольку в полевой теории гравитации формула с золотым сечением была выведена при использовании мнимых решений в качестве действительных совместно с истинно действительными, то была потеряна какая-то ее часть, что подтверждают приведенные примеры ее использования.

Чтобы восполнить пробел, рассмотрим, что означают мнимые и комплексные числа в своей онтологии.

В общепринятом понимании, комnлексным числом z называется выражение вида z = x+iy, где х и у - действительные числа, а i - так называемая мнuмая единица, определяемая, как

i^2 = -1.

Если х = О, то число z = О + iy = iy называется чисто мнимым; если у = О, то число

z = х + iO = х отождествляется с действительным числом х, а это означает, что множество R всех действительных чисел является подмножеством множества C всех комплексных чисел, т. е. R ⊂ C .

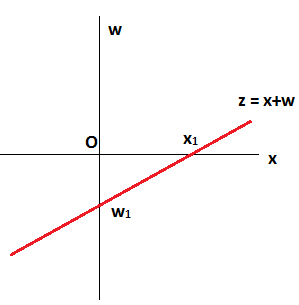

Как видно из общепринятого понимания, комплексное число есть комбинация двух качественно разных частей. Положим w= iy и перепишем выражение, определяющее комплексное число z, в виде:

Z = x+ w

где x и w - переменные.

В таком виде это выражение есть уравнение прямой на плоскости ХОw с осью действительных чисел ОХ и перпендикулярной ей осью мнимых чисел Оw, причем градуировка оси Оw выполняется аналогично оси ОХ при помощи действительных чисел, но умноженных на мнимую единицу i. При фиксированных значениях x=x1 и w=w1, прямая линия проходит через точки x1 и w1:

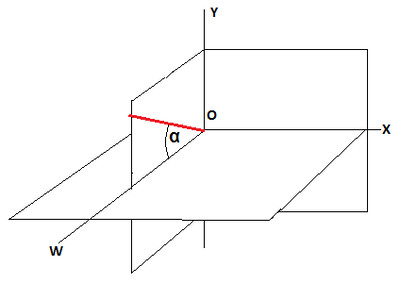

Поскольку производная – это прямая линия (касательная), определяемая уравнением:

Y=С+kW

где: С=0 в случае чисто мнимых корней

k=tgα =P

P - производная

α – угол наклона прямой к оси OW

α=arctg P

то, с учетом условия ортогональности производных P1P2=-1, это значит, что мы имеем дело с трехмерным пространством XYW, в котором оси ОX и ОY – действительные, а ось ОW – мнимая.

Оси ОX и ОY формируют действительную плоскость XОY. Все остальное пространство, за вычетом бесконечно тонкой действительной плоскости – мнимое. Осталось выяснить, что означает данное пространство.

Подсказкой является деление чисел на действительные и мнимые и наличие в трехмерном мнимом пространстве бесконечно тонкой действительной плоскости. Это значит, что данное трехмерное пространство – это своеобразный кинозал с экраном в виде действительной плоскости, на которой отображаются наблюдаемые объекты и все процессы, связанные с ними. Если есть экран, то должен быть зритель. Это значит, что изначально имеется базовая система: наблюдатель, экран и пространство с экраном и наблюдателем. В этом случае, наблюдатель является неотъемлемой частью данного пространства и изучаемого явления, наблюдаемого на действительной плоскости-экране. При этом мнимая ось ОW направлена строго на наблюдателя. Наблюдатель смотрит на направленную на него координатную ось с торца, в результате чего линия координатной оси превращается в точку. Соответственно, наблюдатель не может определить глубину пространства и не способен произвести градуировку этой координатной оси. Квант света, летящий в сторону наблюдателя вдоль мнимой оси, будет иметь мнимые координаты и, соответственно, мнимую скорость.

В таком комплексном пространстве живет каждый человек.

Любой автомобилист знаком с ситуацией, когда ночью на ровной, как стрела, междугородной трассе бывает очень сложно определить скорость приближающегося встречного автомобиля и, соответственно, время встречи с ним. Если бы не было возможности ориентироваться по линии обочины и разделительной полосе, а также, если бы не нарастающая интенсивность свечения фар приближающегося автомобиля, то встречное движение было бы вообще не различимо. И, только благодаря сложной оптической системе своего зрения и наличию «внутреннего компьютера»-сознания, автоматически учитывающего тени и прочие проекционные закономерности, человек различает объекты прямо перед собой и ощущает глубину пространства.

Это – так называемая априорность пространства по Канту. Но в физике она не применяется, поскольку в физике наблюдатель – это материальная точка, в которую выходят или из которой выходят линии векторов внимания. Не имея возможности наблюдать процесс передвижения объекта вдоль оси ОW, наблюдатель не сможет самостоятельно решить задачу без посторонней помощи. Помощь приходит в лице вспомогательных наблюдателей, смотрящих на исследуемое явление с совершенно разных позиций. Соответственно, в физике, в зависимости от изучаемого явления, используются два или больше наблюдателей. Но, при любом количестве наблюдателей, есть приоритетный наблюдатель, от лица которого решается поставленная задача в математическом виде. Обозначим его «наблюдатель №1». Если у наблюдателя №1 зрение коллимировано до состояния бесконечно тонкой линии, которой он, подобно лазерному лучу, сканирует объект, то у наблюдателя №2 угол зрения может быть любой, поскольку он не является частью исследуемого явления. Роль дополнительных наблюдателей – всесторонне охватить картину исследуемого явления и помочь наблюдателю №1 вывести из мнимого пространства на действительную плоскость все скрытые от него нюансы явления.

Это объясняется тем, что в нас самих существуют «одновременно» или «одномоментно» два наблюдателя, а не один.

Общеизвестно, что конкретика рождается из релятивизма, который подразумевает, как минимум, два объекта для сравнения. Наше «Я» привносит нам разных собеседников в мышлении: те же совесть, сомнение, рационализм и т.д. – это проявление незримых собеседников-оппонентов в процессе размышлений. Мышление нуждается в разной информации. Разную информацию поставляют разные наблюдатели. Один наблюдатель отвечает за нечто «конкретное», а второй – за «абстрактное». Один – за «качественное», а другой – за «количественное». Один - за «непрерывное», а второй – за «дискретное». Один находится «внутри» (явления, эксперимента), а второй (одновременно) – вовне его. Один – есть абсолютное, второй – относительное. И все это – проявления одного и того же целого «Я», или субъекта.

Для примера, рассмотрим, насколько корректно задействованы наблюдатели в специальной (частной) теории относительности (СТО).

Миф об особой роли сознания наблюдателя в квантовой механике

"В действительности всякий философ имеет свое домашнее естествознание, и всякий естествоиспытатель — свою домашнюю философию. Но эти домашние науки бывают в большинстве случаев несколько устаревшими, отсталыми" [Э. Мах, Познание и заблуждение. М., 2003, с. 38]

Рассматриваются физические и философские основания "проблемы" "редукции волновой функции". Показывается, что основания проблемы являются философскими, а не физическими, и решение этой проблемы лежит на пути правильной постановки вопроса и учете теоретико-операциональной гетерогенности структуры физики, а не во введении сознания в основания квантовой механики.

1. Введение

В [11] была приведена "теорфизическая" формулировка созданной в 1925–1927 гг. квантовой механики, содержащая четкое изложение лежащих в ее основе принципов (постулатов), содержащихся в работах Шредингера, Борна, Гейзенберга и Бора, (по сути столь же четких, что и в теории относительности)[1]. В классификации К. Поппера [19] она отвечает "третьей" (после "копенгагенской" (Бор, Борн, Гейзенберг и др.) и "антикопенгагенской" (Эйнштейн, де Бройль, Шредингер и др.) "интерпретации" (точнее "парадигмы" [13]) квантовой механики, той, которой пользуются работающие в квантовой механике физики. Главным из этих принципов-постулатов является утверждение, что 1) в квантовой механике состояние физической системы определяется не значениями, а распределениями вероятности значений соответствующих измеримых величин (это естественное обобщение понятия состояния в физике); из этого следует, что 2)одно измерение ничего не говорит о состоянии системы, и чтобы определить распределение вероятности путем измерения, требуется достаточно длинная серия измерений[2], 3) а путем вычисления это можно сделать с помощью "вероятностной интерпретации волновой функции" (обычно с именем М. Борна связывают лишь последнее, но оно подразумевает и первые два, поэтому я объединяю все три под именем "постулаты М.Борна");. Это широко распространенное среди физиков представление (во всяком случае я его усвоил, обучаясь в Московском физико-техническом институте), которое в силу некоторой исторической традиции выпадает из философского обсуждения проблем квантовой механики. "Теорфизическая" "интерпретация" принимает положения "копенгагенской интерпретации" о полноте квантовой механики и о вероятностном типе описания, применяемом к индивидуальным квантовым объектам, но утверждает, что состояние квантовой системы существует независимо от того, измеряется оно или нет . В этой формулировке отсутствуют "парадоксы" и нет явления "редукции (коллапса) волновой функции".

Однако существует широко распространенная (в том числе и среди физиков) традиция философского обсуждения проблем квантовой механики, где обсуждаются и "парадоксы" ("кота Шредитнгера" и др.) и проблема "редукции (коллапса) волновой функции" и, стремясь их решить, доходят до утверждения о включении сознания в формализм квантовой механики[3]. Так известный физик В. Гайтлер, следуя положениям "копенгагенской" интерпретации, приходит к заключению, что "появляется наблюдатель как необходимая часть всей структуры, причем наблюдатель со всей полнотой своих возможностей сознательного существа". Он утверждает, что в связи с возникновением квантовой механики "нельзя более поддерживать разделение мира на "объективную реальность вне нас" и "нас", сознающих себя сторонних наблюдателей. Субъект и объект становятся неотделимы друг от друга". Поппер полагает, что Гайтлер здесь дает "четкую формулировку доктрины включения субъекта в физический объект, доктрина, которая в той или иной форме присутствует у Гейзенберга в "физических принципах квантовой теории" и во многих других..." [цит. по 20, с. 74]. Поэтому стоит особо рассмотреть основания всех этих утверждений, которые, к тому же, на поверку оказываются не физическими, а философскими (мировоззренческими)[4].

2. Формулировка "проблемы редукции (коллапса) волновой функции"

Для удобства анализа разобьем формулировку проблемы "редукции (коллапса) волновой функции" на следующие утверждения:

утверждение 1: измерение есть явление, которое должно описываться квантовой теорией;

утверждение 2: на языке квантовой теории это явление описывается как мгновенное изменение волновой функции системы, от Y=Skck|bk> (в общем виде, в дираковских обозначениях, где |bk> - собственная функция для оператора измеряемой величины b) к |b 1ñ с вероятностью |c1|2 (в соответствии с правилами Борна); этот скачок и называется "редукцией (или коллапсом) волновой функции";

утверждение 3: такой переход не описывается уравнением Шредингера и поэтому оказывается "незаконным" с точки зрения уравнений стандартной квантовой механики. Выводимая из последнего утверждения (опирающегося на два первых) неполнота современной квантовой механики и необходимость дополнительного развития ее оснований и составляет суть того, что со времен фон Неймана имеют в виду под "проблемой редукции (коллапса) волновой функции".

Из попытки решения этой проблемы, путем расширения "копенгагенской интерпретации" вырастает особое направление в философии квантовой механики (на стыке "копенгагенской" ("боровской") и "антикопенгагенской" ("эйнштейновской") "интерпретаций" квантовой механики). Разделяя основные тезисы копенгагенцев о вероятностном описании и о том, что акт измерения порождает состояние, Фон Нейман показывает, что последний из них приводит к новой проблеме, добавляя тем самым еще один классический "парадокс" в копилку антикопенгагенцев, в поддержку их тезиса о неполноте (неокончательности) современной квантовой механики. Для решения этой проблемы в 1930-х гг. у самого фон Неймана (в его классической книге [18]) предлагается введение в формулировку квантовой механики наблюдателя, а во второй половине XX в. – сознания и такой экзотики как многомировая интерпретация Эверетта – Уиллера – ДеВитта.

В последней предполагается, что каждая компонента в суперпозиции |Y>=Skck|bk> "соответствует отдельному миру. В каждом мире существует своя квантовая система и свой наблюдатель, причем состояние системы и состояние наблюдателя скоррелированы. Процесс же измерения можно назвать… процессом "расщепления" миров. В каждом из параллельных миров измеримая величина b имеет определенное значение bi, и именно это значение и видит наблюдатель, "поселяющийся в этом мире"" [1, с. 25]. Согласно М.Б. Менскому в этой интерпретации считается, что «различные члены суперпозиции соответствуют различным классическим реальностям, или классическим мирам… Сознание наблюдателя расслаивается, разделяется, в соответствии с тем, как квантовый мир расслаивается на множество альтернативных классических миров" [17, с. 423–424]. При этом "никакой редукции при измерении не происходит, а различные компоненты суперпозиции соответствуют различным классическим мирам, одинаково реальным. Любой наблюдатель тоже оказывается в состоянии суперпозиции, т.е. его сознание “расщепляется” ("возникает “квантовое расщепление” наблюдателя"), в каждом из миров оказывается “двойник”, сознающий то, что происходит в этом мире" ("для наглядности можно считать, что каждый наблюдатель “расщепляется” на множество наблюдателей-двойников, по одному для каждого из эвереттовских миров") [16] (такое расщепление сознания очень напоминает то, что в психиатрии называется шизофренией (греч. schizo – разделяю))[5]. К этому М.Б. Менский добавляет утверждение "что селекция альтернативы должна быть осуществлена сознанием" [17, с. 425] [6]. М.Б. Менский и др. полагают, что путь через такую интерпретацию и сознание – единственная альтернатива явлению "редукции волновой функции". Но так ли это?

В предисловии к статье М.Б. Менского "Концепция сознания в контексте квантовой механики" В.Л. Гинзбург пишет: "Не понимаю, почему так называемая редукция волновой функции как-то связана с сознанием наблюдателя. Например, в известном дифракционном опыте электрон проходит через щели и затем на экране (фотопластинке) появляется "точка", т.е. становится известно, куда попал электрон… Разумеется точки на экране наблюдатель увидит и на следующий день после осуществления опыта, и при чем здесь какая-то особая роль его сознания, мне непонятно" [17, с. 413-414]. Это – нормальная физическая позиция, идущая от Галилея и Ньютона: физик имеет дело с объектами и операциями (измерения состояний, приготовления системы), которые оторваны от конкретного "наблюдателя" и его (или их) сознания, т.е. объективированы. Эти операции четко описываются и не важно, кто их будет выполнять Петров, Иванов или автомат. Если полагается, что это не так – это уже не физика, а что-то иное.

На каком же основании некоторые физики пытаются ввести сознание в основания физики? Таким основанием служит притча о том, что в квантовой механике существует проблема измерения, ведущая к парадоксам "редукции (коллапса) волновой функции. При этом утверждается 1) существование этой проблемы, 2) необходимость для ее решения введения наблюдателя или сознания в квантовую механику (что такое сознание – никто толком не знает, но именно поэтому на него можно свалить все[7]). Притчу эту рассказывают видные физики. Однако, "аргумент от авторитета" уже в средние века считался слабейшим, а А.Эйнштейн предупреждал: "Если вы хотите кое-что выяснить у физиков-теоретиков о методах, которые они применяют, я советую вам твердо придерживаться одного принципа: не слушайте, что они говорят, а лучше изучайте их действия..." ("О методе теоретической физики" (1933)).

В связи с этим проанализируем эту проблему более основательно. Для этого продолжим описание В.Л.Гинзбурга: "Если описывать состояние электрона после его взаимодействия с атомами в фотопластинке с помощью волновой функции, – говорит он, – то эта функция будет, очевидно отлична от первоначальной и, скажем, локализована в "точке" на экране. Это и называют обычно редукцией волновой функции" [17, с. 414].

В этом "очевидно" и состоит корень всей проблемы. Это "очевидно" лежит в основании исходной формулировки проблем "редукции (коллапса) волновой функции" и "квантового измерения" в [18]. Поэтому остановимся на этом "очевидно" и проанализируем, что же за ним стоит. Что "очевидно"? Очевидно, что измерение – это взаимодействие, это явление, которое можно теоретически описать, причем все без остатка. То есть очевидно «утверждение 1» (из приведенных выше трех утверждений). Но так ли это? “Появилась точка” и “произошел ”коллапс волновой функции” – не равнозначные утверждения. Первое – экспериментальный факт, второе – лишь возможная интерпретация этого факта. Поскольку последняя носит во многом не физический, а философский (натурфилософский) характер, и касается оснований физики, то надо эти основания и анализировать. Мне кажется, что многое объяснит небольшой экскурс в историю.

3. Структура эксперимента и механицистская редукция

Современная физика родилась в 17 в., ее истоками служат теория падения тела Галилея и динамика (механика) Ньютона. В первой было заложено фундаментальное отличие новой физики от умозрительной натурфилософии. Суть этого различия состояла в требовании материализации умозрительных построений с помощью операций приготовления (<П|) физической системы (например, гладкой наклонной плоскости, шарика, его помещения на определенной высоте) и измерения (|И>) соответствующих величин (времени, расстояния, скорости), которые предполагают наличие эталонов и операций сравнения с эталоном. Эти операции были заимствованы из техники. В результате возникает гетерогенная "теоретико-операциональная" структура физического эксперимента (приводимая Фоком [22] в контексте спора с Бором) [8], выражающая важнейшие черты "научной революции XVII века":

<П| X(T) |И>. (1)

Здесь средняя часть отвечает теоретической модели явления (объекта или процесса) или самому явлению, если модели нет, и идет чисто экспериментальное исследование (которое нас пока интересовать не будет). При этом очень важны два момента: 1) именно операционные части <П| и |И> отличают физику от умозрительной натурфилософии; 2) эти операции – особый материал, это технические операции, а не явления природы.

Так в Древней Греции науке о природе соответствовала натурфилософия (например, атомизм Демокрита), строящая онтологические модели «первой природы», и примыкавшая к ней физика Аристотеля, определенная им как наука о движении. При этом философия, натурфилософия и физика Аристотеля не имели ничего общего с техникой (механикой машин), с помощью которых мастеру удавалось перехитрить природу. Техника – это «вторая природа», предполагающая существование «первой природы», являющейся предметом натурфилософии. Со времен Древней Греции до Нового времени господствовали представления, что «область механики – область технической деятельности, тех процессов, которые не протекают в природе как таковой без участия и вмешательства человека. Предмет механики – явления, происходящие «вопреки природе», т.е. вопреки течению физических процессов, на основе «искусства» (tecnh) или «ухищрения» (mhcanh)… «Механические» проблемы… представляют самостоятельную область, а именно – область операций с инструментами и машинами, область «искусства»… Под механикой понимается некое «искусство», искусство делать орудия и приспособления, помогающие одолеть природу…» [5, с. 9-11]. В XVII в. рассматриваемые две линии двигались раздельно. Математизированная натурфилософия (характеризовавшаяся метафорой "книги Природы, написанной на языке математики") искала законы естественного движения – «законы природы», не зависящие от деятельности человека. Не случайно знаменитый труд Ньютона называется «Математические начала натуральной философии», а не "механика", как это раздел физики стали называть позже. Машины же создавались искусством инженеров-механиков (порой с использованием механики-физики, как это было у Гюйгенса при расчете механизма часов), суть машины определялась людьми и сводилась к определенным функциям. Действия людей противопоставлялись природным явлениям, это были две разные области – области «второй» и «первой» природы.

У Галилея эти две линии пересекаются и порождают физический эксперимент и новую естественную науку – физику, которая в развитом виде представлена в "Математических началах натуральной философии" Ньютона. В этой новой физике используются операции приготовления и измерения относящиеся ко "второй" природе. Т.е. в структуре (1) средний член – принадлежащее "первой" природе явление, составляющее предмет исследования с помощью физических (естественнонаучных) понятийных средств, а крайние члены – принадлежащие "второй" природе технические средства. Важнейшим моментом структуры (1), образующей новое целое, является то, что эти крайние члены – не явления, а операции, действия человека, причем любого человека или даже автомата. Т.о. структура (1) включает кроме эмпирического явления и его теории еще и операции приготовления (<П|) и измерения (|И>), которые заимствованы из техники и имеют другую («вторую») природу.

Однако в начале XIX в. П. Лаплас порождает натурфилософию нового типа, в которой использует, вроде бы, понятия механики Ньютона, но без крайних операциональных частей. В результате чего по внешнему впечатлению они вытекают из физики, а по сути – типичные чисто умозрительные натурфилософские понятия. Эта натурфилософия стала называться механицизмом. Этот механицизм имеет несколько аспектов. Во-первых, это всеобщий детерминизм, отрицающий свободную волю: "Всякое имеющее место явление связано с предшествующим… мы должны рассматривать настоящее состояние вселенной как следствие ее предшествующего состояния и как причину последующего". "Воля, самая свободная, не может породить эти действия без побуждающей причины" (по сути здесь все живое сводится к сложной машине, предполагающей в качестве источника активности некую внешнюю силу). Во-вторых, - отрицание случайности – случайность есть "лишь проявление неведения, истинная причина которого – мы сами" [8, с. 8–9].

Но самая главная для нас черта механицизма – редукционизм, сведение всего к механике (в XIX в. – классической). Суть этого редукционизма, и одновременно отношение к этому физиков очень ярко выразил видный физик и философ конца XIX в. Э.Мах: "Как бы вдохновенным тостом, посвященным научной работе XVIII ст., – говорит он – звучат часто цитируемые слова великого Лапласа: "Интеллект, которому были бы даны на мгновение все силы природы и взаимное положение всех масс и который был бы достаточно силен для того, чтобы подвергнуть эти данные анализу, мог бы в одной формуле представить движения величайших масс и мельчайших атомов; ничего не было бы для него неизвестного, его взорам было бы открыто и прошедшее и будущее". Лаплас разумел при этом, как это можно доказать, и атомы мозга... В целом идеал Лапласа едва ли чужд огромному большинству современных естествоиспытателей..." [14, с. 153]. Эту лапласовскую редукционистскую логику, основанную на тезисе – все состоит из атомов, атомы подчиняются физическим законам, следовательно, все должно подчиняться физическим законам (для Лапласа – законам динамики и тяготения Ньютона), в ХХ в. на основе законов квантовой механики почти слово в слово воспроизводят Э.Шредингер и многие другие видные физики: "Если квантовая теория способна дать полное описание всего, что может произойти во вселенной, то она должна иметь возможность описать также сам процесс наблюдения через волновые функции измерительной аппаратуры и исследуемой системы. Кроме того, в принципе, квантовая теория должна описать и самого исследователя, наблюдающего явления при помощи соответствующей аппаратуры и изучающего результаты эксперимента ... через волновые функции различных атомов, составляющих этого исследователя" [2, с. 668]. Эта же логика применима и в отношении операций приготовления: все приборы, инструменты и исходные материалы, а также манипулирующий ими человек, состоят из атомов, которые взаимодействуют между собой (все со всем связано), поэтому не бывает замкнутых систем и неоткуда взяться чистым состояниям отдельных микрочастиц, описываемых волновыми функциями.

Итак, в механицизме «вторая» природа растворяется в «первой» и забывается принципиальная разница между техническими операциями, связанными с деятельностью человека и естественными явлениями природы. Лапласовская натурфилософия, которая, по сути, превращала измерение (и приготовление) в явление, разрушая структуру эксперимента (1), не имела серьезных последствий для физики того времени, где по-прежнему царствовала структура (1), и никто всерьез не рассматривал вопрос об описании с помощью уравнений Ньютона операцию измерения длины стержня.

Иная ситуация возникла в квантовой механике XX в. Здесь И. Шредингер (в "кошке Шредингера") и многие другие физики, повторив рассуждение Лапласа (с точностью до замены механики Ньютона на квантовую механику), породили «проблему измерения в квантовой механике» и связанную с этим проблему «редукции (коллапса) волновой функции».

4. Критика постановки проблемы как ключ к ее решению

Все проблемы и парадоксы квантовой механики, включая "редукцию волновой функции", основываются на этой механицистской натурфилософии. Поэтому если ее убрать, то парадоксы рассыпаются, а проблема "редукции волновой функции" превращается в произвольное утверждение. Действительно, физическая суть "теории квантовых измерений" И. фон Неймана состоит в теоретическом рассмотрении составных систем, полученных путем последовательного "откалывания" от прибора частей, и включение их в исследуемую систему, т.е. в центральную часть (сх. 1), что приводит к усложнению теоретической части за счет включения в нее элементов измерительной части[9]. Но эта процедура не приводит к принципиальным трудностям и описывается обычной квантовой механикой. "Редукция волновой функции" приписывается руками как ad hoc гипотеза в конце, на основании лишь механицистской натурфилософии[10]. Если последний аргумент посчитать неосновательным, то сразу становится видна граница между "первой" природой – явлением, и "второй" природой – операциями сравнения с эталоном.

Сравнение с эталоном является операцией, актом деятельности людей, а не естественным природным явлением (в обсуждаемом выше В. Гинзбургом эксперименте можно включить в систему взаимодействие квантовой частицы с атомом фотопластинки, но фиксация положения этого атома фотопластинки производится каким-то прибором типа микрометра, и эта фиксация является операцией, которая не может рассматриваться как естественное явление). Аналогичным качеством обладают и процедуры приготовления. Это свойство крайних «операциональных» элементов в структурной формуле (1) можно назвать «нетеоретичностью» (но не в позитвистском смысле чистого «эмпирического факта», а в смысле принадлежности техническим операциям). То есть в физике граница проходит между теоретическим описанием и операциями, а не между "наблюдаемым" и "ненаблюдаемым" (электрон – ненаблюдаем, но "приготовляем", его параметры ненаблюдаемы, но измеряемы), и не между микромиром и "классическим языком" (Бор)[11]. Эту принципиальную границу фиксирует и Фон Нейман. Но он ее фиксирует как границу между "наблюдаемым" и "наблюдателем"[12], интерпретируя их в духе позитивизма Э.Маха: "опыт может приводить только к утверждениям этого типа — наблюдатель испытал определенное (субъективное) восприятие, но никогда не к утверждениям таким, как: некоторая физическая величина имеет определенное значение» [18, с. 308]. Я же утверждаю обратное: измеримая «физическая величина» имеет объективное «определенное значение», а «наблюдатель» может быть заменен автоматом. Итак, измерение (как и приготовление) является технической операцией, а не явлением, откуда следует отсутствие "явления" "редукции волновой функции", т.е. берущееся многими физиками в качестве очевидного "утверждени 1", которое не только не очевидно, но и ложно[13]. В квантовой механике, как и в других разделах физики, измерения проявляют, а не изменяют состояния.

Что касается введенного И. фон Нейманом и П.Дираком проекционного оператора, действующего на волновые функции, то его место можно проиллюстрировать на примере "экрана со щелью". Согласно структуре (1), экран со щелью может выполнять различные функции, в зависимости от своего положения в этой структуре. В области приготовления он будет выполнять роль фильтра, приготавливающего исходное состояние. Он может быть и элементом измерительного прибора. Но в обоих этих случаях он включен в технические операции и находится вне области применимости языка волновых функций, который применим лишь к описанию явлений в центральной части (1) и предназначен только для описания "первой" природы. Только находясь внутри исследуемой системы, в рамках ее описания экран со щелью будет (в квазиклассическом приближении) описываться проекционным оператором.

Неверно и "утверждение 2". В качестве основного аргумента в его пользу приводится высказанный еще фон Нейманом тезис о том, что если систему подвергнуть двум непосредственно следующим друг за другом измерениям ("неразрушающим", "1-го рода" по Паули), то результат второго измерения совпадет с результатом первого. Он ссылался при этом на опыт Комптона–Симонса [27] по столкновению фотонов и электронов. С тех пор его принято рассматривать как известный экспериментальный факт, подтверждающий "утверждение 2". Но правильна ли подобная интерпретация этого опыта? Корректная постановка задачи о повторном взаимодействии в рамках стандартной квантовой механики, опирающейся на уравнение Шредингера, рассмотрена Л. Шиффом [23, с. 242] как задача о вычислении распределения вероятностей возбуждения двух атомов в камере Вильсона пролетающей быстрой квантовой частицей (электроном)[14]. Другими словами, экспериментальные результаты, обычно приводимые в подтверждение тезиса фон Неймана и "утверждения 2", корректно описываются в рамках стандартной квантовой механики, как задача об изменении состоянии частицы в ходе двух повторных взаимодействий. Поэтому "утверждение 2" и основанное на нем "утверждение 3" являются также необоснованными.

Таким образом, экспериментальные результаты, обычно приводимые в подтверждение утверждений фон Неймана, можно описать в рамках стандартной квантовой механики без этого утверждения. "На сегодняшний день, – по словам Д.Н. Клышко, – по-видимому, все известные эксперименты количественно описываются стандартными алгоритмами квантовой теории и постулатом Борна[15]. Снова и снова подтверждается лишь адекватность квантового формализма (при правильном выборе модели) и постулата Борна. Примечательно, что проекционный постулат фон Неймана–Дирака (в отличие от постулата Борна), по-видимому, никогда не используется при количественном описании реальных экспериментов. Он, как и понятие частичной редукции, фигурирует лишь в общих качественных натурфилософских рассуждениях. По крайней мере, на сегодня авторам неизвестно экспериментальных результатов, которые было бы нельзя подобным образом теоретически описать… Таким образом, мы приходим к выводу, что “проблема редукции волновой функции” является лишь некоторой гипотезой (или постулатом), предложенной Дираком и фон Нейманом (1932 г.) и представляет собой типичный пример "порочного круга": сперва принимается на веру, что волновая функция по неизвестной причине уничтожается вне области регистрации (для измерения типа определения положения частицы), а потом это принимается за закон природы, согласно известному англоязычному выражению – “adopted by repetition”" [6, с. 761–762]. Часто редукцию представляют как “реальное” событие [21; 26]. В ряде учебников и монографий редукция объявляется одним из основных постулатов квантовой механики, как это делается, например, в [21] (но при этом на стр. 294 делается следующее знаменательное примечание: "...при проведении тщательного различия между процедурой приготовления и процедурой измерения проективный постулат не нужен"). Однако, проекционный постулат фон Неймана–Дирака фактически не нужен и никогда не используется для количественного описания реально наблюдаемых эффектов[16]. Поэтому не удивительно, что в ряде работ понятие редукции, его необходимость подвергается сомнению (см. [25, 28-31]). Например, согласно [30, с. 351], "...проекционное правило фон Неймана следует рассматривать как чисто математическое и ему не следует придавать никакого физического смысла".

Итак, приводимые в "теорфизическом" формализме постулаты Борна (см. начало этой статьи) дают все, что надо для сравнения теории и эксперимента. Это основные постулаты квантовой механики, согласующиеся со всеми известными экспериментами. Понятие же "редукции волновой функции" в момент измерения выглядит излишним. Более того, описание квантовых корреляционных эффектов в терминах редукции и связанная с этим терминология (нелокальность, телепортация (их обсуждение см. в [6])) ведет к псевдопарадоксам типа сверхсветового телеграфа. Главной логической ошибкой, приводящей к "проблеме редукции волновой функции" (и "парадоксов" "кота Шредитнгера" и др.), является игнорирование гетерогенности структуры физики (1), из которой следует, что измерение (и приготовление) – это не явление природы, а операция, связанная с человеческой техникой, которая может то, что не может природа. И это имеет место в физике, начиная с теории падения тела у Г.Галилея, а не только в квантовой механике.

Полнота квантовой механики состоит не в теоретическом квантовомеханическом описании всех операций измерения (и приготовления), а, также как и в других разделах физики, в формулировке непротиворечивых оснований квантовой механики, включающих операции измерения (и приготовления). В этом смысле "новая" квантовая механика, созданная в 1925-1927 гг., полна (это демонстрирует "теорфизическая" формулировка оснований). Именно поэтому после 1925-1927 гг. квантовая механика успешно развивается как нормальная наука, опирающаяся на "теорфизическую" формулировку квантовой механики, и большинство физиков мало обеспокоено проблемой "редукции волновой функции", зачастую даже не зная о ней вовсе.

Литература

1. Барвинский А.О., Каменщик А.Ю., Пономарев В.Н. Фундаментальные проблемы интерпретации квантовой механики. Современный подход. М.: МГПИ, 1988.

2. Бом Д. Квантовая теория. М.: Наука, 1965.

3. Бор Н. Избранные научные труды. М.: Наука, т.1, 1970. -582 с.; т.2, 1971.

4. Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. (М.: Наука,1989)

5. Григорьян А.Т., Зубов В.П. Очерки развития основных понятий механики. М.: Наука, 1962.

6. Клышко Д.Н., Липкин А.И. "О "коллапсе волновой функции", "квантовой теории измерений" и "непонимаемости" квантовой механики". Электронный журнал "Исследовано в России", 53, стр 736-785, 2000 г. http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2000/053.pdf.

7. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика в 10 т. М.: Наука, 1965–1987.

8. Лаплас, П. С. Опыт философии теории вероятностей : Попул. излож. основ теории вероятностей и ее прил. М. : Типо-лит. Кушнерев, 1908.

9. Липкин А.И. Основания современного естествознания. Модельный взгляд на физику, синергетику, химию. М.: "Вузовская книга", 2001.

10. Липкин А.И. Существует ли явление "редукции волновой функции" при измерении в квантовой механике? // Успехи физических наук, т.171, N4, 2001, с. 437-444.

11. Липкин А.И. Квантовая механика как раздел теоретической физики. Формулировка системы исходных понятий и постулатов // Актуальные вопросы современного естествознания. 2005, вып.3, с. 31-43.

12. Липкин А.И. Объектная теоретико-операциональная модель структуры научного знания // Философия науки (под ред. А.И. Липкина). М.: ЭКСМО, 2007.

13. Липкин А.И. Философские проблемы квантовой механики // Философия науки (под ред. А.И. Липкина). М.: ЭКСМО, 2007.

14. Мах Э.. Популярно-научные очерки. СПб.: Образование, 1909.

15. Менский М.Б. Квантовая механика: новые эксперименты, новые приложения и новые формулировки старых вопросов // Успехи физических наук, 2000, т.170, вып. 6, с. 631-648.

16. Менский М.Б. Квантовая механика, сознание и мост между двумя культурами // Вопросы философии, 2004, № 6, 64–74.

17. Менский М.Б. Концепция сознания в контексте квантовой механики // Успехи физических наук. 2005. Т. 175. № 4. С. 413-435.

18. Нейман фон И. Математические основы квантовой механики. М.: Наука, 1964.

19. Пенроуз Р. Тени разума в поисках науки о сознании. Москва ; Ижевск : Ин-т компьютер. исслед., 2005.

20. Поппер К. Квантовая теория и раскол в физике. Из "Постскриптума" к "Логике научного открытия" (пер. С англ., комм., и послесл. А.А.Печенкина) М.: Логос, 1998.

21. Садбери А. Квантовая механика и физика элементарных частиц (М.: Мир,1989).

22. Фок В.А. Критика взглядов Бора на квантовую механику // Успехи физических наук, 1951, XLV. 1, с. 3–14.

23. Шифф Л . Квантовая механика (М.: ИЛ, 1959) [Schiff L I Quantum Mechanics (N.Y.:McGraw-Hill Book Co.,1955)].

24. Эйнштейн А. Собрание научных трудов. Тт. 1-4. М., Наука, 1965-1967.

25. Ballentine L E Int. J. Theor. Phys. 27, 211 (1988)

26. Braginsky V B, Khalili F Y Quantum Measurement (Cambridge Univ.Press, 1992)

27. Compton A. H., Simon A.W. Directed Quanta of Scattered X-rays // Phys.Rev., 1925, v. 26, p. 289–299.

28. Home D, Whitaker M A B Interpretations of Quantum Measurement without the Collapse Postulate // Phys. Lett. 1988, v. A 128, p. 1-3.

29. Margenau H. Measurement in Quantum Mechanics // Annals of Physics (N.Y.), 1963, v. 23, p. 469-485.

30. Namiki M, Pascazio S, in Fundamental Problems in Quantum Theory // Phys. Rev. 1993, v. A 44, p. 39-48.

31. Quantum mechanics without reduction (Eds. M Sini, J Levy-Leblond ) (Bristol: Hilger, 1990).

32. Quantum Theory and Measurement (Eds JAWheeler, W H Zurek) (Princeton: Princeton University Press, 1983) p. 168

33. Wigner E.P. The Problem of Measurement // Amer. J. of Physics, 1963, v. 31, p. 6-15.

https://mipt.ru/education/chair/philosophy/publications/works/lipkin/philsci/a_3vzyrl.php

Наблюдатель сложности как рекурсивный процессуальный гештальт

Некоторые авторы в этой связи говорят о «следующей революции в физике», о становлении новой парадигмы в науке. И эта парадигма уже как двадцать лет имеет свое название. А именно парадигма «эндофизики». Буквально этот термин означает «физика изнутри».

1 Эдмунд Гуссерль. Феноменология внутреннего сознания времени // Собрание сочинений, т.1, М.: «Логос», 1994 (перевод В.И.Молчанова)

2 Serge F.Timashev, Susie Vrobel. A new Dialogue with Nature: Fractal Time and Flicker Noise Spectroscopy. The Institute for fractal research. IF Paper 1/04 ISSN (1436-1779). 2003: home tonline.de/home Susanne.Vrobel/home html Эндофизика помещает наблюдателя внутрь Вселенной. В противоположность экзофизики, исходящей из перспективы актуальной возможности адекватного познания системы, наблюдаемой извне.

Термин «эндофизика» был предложен физиком–теоретиком Дэвидом Финкельстайном в письме к основоположнику этого направления Отто Ресслеру, сделавшему (наряду с Эдвардом Лоренцом) фундаментальный вклад в создание теории динамического хаоса. (аттрактор Ресслера). Согласно Ресслеру, принятие исследовательской программы эндофизики (а так же эндопсихологии, эндокибернетики, эндотехнологии как нанотехнологии) предполагает, что «наблюдатель должен быть включен в описание мира, таким образом, что наблюдатель должен иметь модель себя. Эндофизика…фокусируется на модели наблюдателя. Тем самым она по самой своей сути саморефлексивна. В этом ее сущностное отличие от экзофизики. Эндофизика не появилась внезапно. Первый шаг в направлении эндофизики был сделан теорией относительности Эйнштейна, с ее обменивающимися электромагнитными сигналами наблюдателями. Затем квантовая механика, показавшая взаимное сопряжение наблюдателя и наблюдаемого и по сути неустранимость сознания из квантовомеханической картины мира, что особенно рельефно представлено в многомировой интерпретации квантовой механики Эверетта-Уилера. В этот перечень шагов «на пути к эндофизике сложного мира» я включаю и «субъектно-ориентированную вероятностную картину мира» В.В.Налимова с его Байесовским наблюдателем, понимаемого прежде всего как «Я-наблюдатель», наделенный качеством спонтанности сознания в опыте переживания ситуации настоящего «теперь». И, наконец, И.Р.Пригожин с его «различающим время» самоорганизующимся интерсубъективным наблюдателем. В этот же перечень, с моей точки зрения, попадает и концепция рефлексивно-активных сред.

По Ресслеру, эндофизическое восприятие в отличие от экзофизического не иерархично в том смысле, что экспериментатор есть часть наблюдаемой им же вселенной. Измерительный прибор и наблюдаемая сущность отличаются только фокусом внимания и интерсубъективным согласием по этому поводу.

Итак: 1. В эндофизике моделируется не только мир, но так же и наблюдатель.

2. «Интерфейс» между наблюдателем и миром есть та единственная реальность, с которой имеет дела наблюдатель.

О том, как именно моделируется наблюдатель (субъект) в эндофизике можно составить представление, обратившись к статье «The Self: a Processual Gestalt», написанной Ресслером в соавторстве с известным швейцарским психиатором Вольфгангом Чахером (Wolfgang Tschacher). Авторы рассматривают концепцию «Self» в «эндопсихологической» перспективе и, одновременно, основывая свой подход на современной математической теории сложных динамических систем. Поэтому модель «Self» оказывается в определенном смысле математической моделью, где «Self» является рекурсивным оператором символизирующим процесс применения познания к познанию. В эндопсихологическом плане концепция «Self» прилагается к персонализированной ментальной структуре, обладающей интроспекцией, то есть способностью наблюдать свои собственные психические состояния. Авторы поясняют, что Self-концепция используется ими как взаимозаменяемая или близкая таким концепциям как Эго, сознание, ум (mind) самочувствие (proprium) и т.д. Но тогда возникает экзистенциальный философский вопрос «Кто есть “Я”, коль скоро я думаю о самом себе?», Если моя идентичность представлена как «Self», тогда кем я себя ощущаю мгновением раньше? Или есть ли Я тот субъект, который возникает в момент познания Self? Можно конечно сказать, что в момент метапознания Self расщепляется на субъект и объект. Однако внимательное рассмотрение этого феномена ставит нас перед проблемой бесконечного регресса.

После этой диссоциации субъект-объектное единство устанавливается заново.

Но можно ли этот феномен интроспективного осознавания вывести за границы экзистенции философского Я и представить более коммуникативным образом? Для меня конструктивный ответ на этот вопрос означает прежде всего принципиальную возможность его представления в одном из языков междисциплинарной, а потому интерсубъективной (синергетической) сложности. А именно в языке рекурсивных отношений. (Напомним «рекурсия это коммуникация»). Осознающее само себя бытие предполагает рекурсивный процесс. Ресслер подчеркивает, что «рекурсия является источником (или генератором) сложных (complicated) феноменов: в математических структурах так же как и в кибернетических петлях обратных связей, они имеют свойство продуцировать разного вида (парадоксальные) гомеостазы, наподобие, например, хаотических аттракторов. Вместе с Г.Бэйтсоном, он утверждает, что всякого рода логические парадоксы и связки (binds) так же проистекают из рекурсивных паттернов. Аналогичным образом, имеются некоторые «скрытые отношения» в эпистемологических пределах, подобных теореме Геделя о неполноте и соотношения неопределенностей Гейзенберга, где мы имеем дело с методом, применимым к самим себе (логику к логике, измерение к измерению, коммуникацию к коммуникации и т.д.) Все эти ситуации, согласно Ресслеру, имеют общее в том смысле, что они предполагают эндо-видение системы. Итак, в перспективе эндовидения «Self» в процессе осознания себя действует таким образом, что он(о) оказывается как субъектом, так и объектом производимых операций. Можно представить несколько стратегий «депарадоксализации» подобного положения дел. Ресслер (что важно в контексте наших рассуждений о темпоральном интерфейсе сложности) предлагает стратегию основанную на введении «нового измерения» - времени.

«Если мы применим эту стратегию к проблеме «познания познания» мы сможем распутать логическую связку, рассматривая мета-познание как длящийся во времени процесс. И тогда дифференциация больше не будет рассматриваться как дифференциация субъекта и объекта, но как дифференциация во времени...». Тем самым Self репрезентируется «как процессуальный гештальт, то-есть как паттерн спонтанно возникающий в ходе (in the course) познания». Процессуальный гештальт символизируется странным (хаотическим) аттрактором, возникающим как темпоральная «депарадоксализация» коммуникативной самореференции. Повторим, странный аттрактор это гомеостатический симбиоз рекурсивно организованной структуры. И тогда «Self», представленное в языке нелинейных динамических систем, уже интерпретируется не в качестве некоей (метафизической) сущности, которая может «осознавать саму себя», но процессом внутри когнитивной системы. «Self»-это оператор порядка (опыта идентичности) перед лицом гигантской сложности как «внешнего мира», так и сложности «внутренних когнитивных событий». Но гомеостатичноть self не означает статичности. Напротив, self это нестационарный, перманентно эволюционный процесс. Для меня так же важны следующие фиксации Ресслера. «1. Self эволюционирует, если познание применять к познанию. 2. Self как «идентичность» индивида есть (странный) аттрактор («процессуальный гештальт), который есть производное этого процесса. 3. Self поддерживается рекурсией».1

Теперь, в согласии с принципом когнитивного соответствия «погрузим» «сложного» наблюдателя Ресслера на место диссипативного наблюдателя Пригожина. Впрочем, было бы точнее сказать не «погрузим на место» или «вместо», а дополним субъектами наблюдателями сложности, которые сами должны быть сложными, квантовыми, которые сами должны обладать сложным квантовым

1 W.Tschacher,O.Rossler. The Self: A Processual Gestalt… In: Chaos,Solitons,Fractals.Volume7, Issue 7,Julay 1996,pp. 1011-1022 сознанием и т.д. И тогда в качестве интерфейса сложности выступает фрактальная граница «между сложным наблюдателем сложности» и остальным миром. Эта граница существенно процессуальна и потому она погружена в «текущий зазор» «теперь» между осознанно вспоминаемым прошлым и предвосхищаемым будущим. Итак, проблема сложности как процесса оказывается не объективной или субъективной в старом, «отчетливо воспринимаемом декартовском смысле», а как данное нам в «странно-аттракторном» интерфейсе «теперь». В этом отношении показательны уже упомянутые работы С.Ф.Тимашева по фликкер-шумовой спектроскопии, а также Фробель по фрактальному времени. выполненные в парадигме эндо-физики Ресслера. Отталкиваясь от идей Гуссерля, Фробель вводит феноменологическую модель фрактального времени, которая определяет структуру «Теперь» как гнездящийся (nesting) каскад воспоминаний и предвосхищений (ретенций и протенций по Гуссерлю). Результирующая структура внутреннего наблюдателя делокализуется в пространстве и, что существенно, во времени. Эта темпоральная делокализация в чем-то сходна с квантовомеханической делокализацией, как она представлена в экспериментах по проверке неравенств Белла и, особенно, в многомировой инетерпретации квантовой механики Эверетта.

Внутренний наблюдатель, сохраняя свою идентичность Я, расширяет свое сознание времени в качестве наблюдателя участника, чьи границы становятся гибкими подвижными и зависят от того, в каком «Теперь» устанавливается фрактальный контур интерфейса между наблюдателем-участником и «остальным миром».

http://www.univer5.ru/filosofiya/mezhdistsiplinarnyie-problemyi-sredovogo-podhoda-k-innovatsionnomu-razvitiyu-sbornik-statey/Page-35.html

Квантовая физика и сознание человека

МЕНСКИЙ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ — доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник Физического института им. Лебедева РАН.

— В настоящее время мы живем в ложном, постоянно ускоряющемся мире, когда сознание человека не успевает адекватно воспринимать происходящее и реагировать на него. Скажите, пожалуйста, с точки зрения концепции сознания в контексте квантовой механики можно ли объяснить все эти ускоряющиеся процессы?

Мир стал очень сложен и труден для тех, кто в этом мире живет, в частности, из-за того, что слишком много информации вокруг и слишком много событий на единицу времени. Жизнь не такая медленная, спокойная, как раньше — она «сумасшедшая». Поэтому психология человека играет сейчас большую роль, чем раньше. В контексте психологии очень важно, разумеется, понимать, что такое человеческое сознание. И здесь совершенно неожиданно оказалось, что новое слово может сказать квантовая механика или квантовая теория в целом, так как она позволяет взглянуть на сознание совсем не так, как это кажется единственно возможным, если мы не пользуемся концепцией квантовой механики.

Oчень важные аспекты сознания кажутся настолько странными, что многие люди считают, будто они вообще противоречат естественным наукам. Необычные свойства сознания, которые обычно называются мистическими, объясняются тем, что наш мир на самом деле квантовый.

Квантовый подход к феномену сознания, объяснение с точки зрения квантовой механики того, что такое сознание, не новы. Новым этот подход кажется потому, что лишь в последнее время его стали интенсивно изучать и развивать, хотя впервые он был предложен почти тогда же, когда произошло становление квантовой механики. Но только сейчас мы готовы к тому, чтобы осваивать наследие Юнга и Паули. Парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена и теорема Белла показывают, что квантовый мир отличается от того, что мы себе представляем, если используем классическую физику, и каким он предстает нашей интуиции, и отличия эти радикальны. И теорема Белла, и парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена это показывают. Особенно, если опираться на опыты Аспека.

Но как описать этот мир, чтобы учесть, не потерять, его квантовые свойства? В этом помогает интерпретация Хью Эверетта. В ней предполагается, что отличие квантового мира от классического можно описать следующим образом: квантовый мир многолик — у него много классических лиц или классических проекций. Таким образом, если посмотреть на квантовый мир с одной стороны, мы увидим одну классическую картину, если с другой – будет совершенно иная классическая картина.

Может ли быть, например, что сейчас небо, скажем, светлое – это одна картинка нашего мира, и небо в тучах – это другая картинка. А может ли быть состояние, которое включает в себя оба эти аспекта, то есть, является их суперпозицией? С точки зрения классической физики это бессмысленно, но поскольку наш мир квантовый, то это возможно.

— Что такое квантовая концепция сознания? Может ли человек, опираясь на эти знания, по-новому научиться воспринимать происходящие события?

Необходимо отметить два основных свойства сознания, которые удается объяснить в рамках концепции Эверетта: первое – сверхинтуиция, и второе — управление субъективной реальностью. Очень странные свойства, потому что, например, сверхинтуиция – это получение информации ниоткуда, то есть, получение такой информации о нашем мире, которую в сознательном состоянии получить нельзя.

В сознательном состоянии мы видим только одну классическую картинку мира и не способны видеть одновременно две. А на самом деле существует не только две, а огромное количество картинок, и они лишь в совокупности описывают квантовый мир полностью. Понятно, что из такой «базы данных», которая состоит из огромного количества классических картин, информации можно получить гораздо больше. А когда мы видим только одну картину, то есть, остаемся в сознательном состоянии, этой информации просто нет.

Так вот, сверхинтуиция – это способность проникнуть в квантовый мир как целое и получить информацию из всех классических картинок одновременно. А если мы мыслим в рамках одной картинки, в рамках одного классического мира, то нам кажется, что эта информация — ниоткуда, так как в этом «единственном» классическом мире этой информации нет и быть не может. Но, тем не мене, мы её получаем, потому что наш мир квантовый.

Как эту информацию получить? Физика указывает на то, что это возможно. Но представители некоторых восточных религий или восточных философий (например, йоги, буддисты и т.д.), давно научились это делать.

Это могут делать люди, прошедшие специальный психологический тренинг. И главным пунктом в этой тренировке является отключение нашего обыденного сознания, которое позволяет видеть окружающий мир в привычных образах (зрительных, тактильных, вкусовых и так далее) и поддерживать привычное мышление.

Необходимо отключить процессы привычного мышления, как бы сделать свое сознание пустым, и тогда возникает проникновение в квантовый мир. На самом деле, возможность проникновения в квантовый мир существует всегда, но яркая статическая картинка, которую мы видим перед собой, закрывает для нас «дверь» в квантовый мир, как целое, она не позволяет увидеть другие классические картинки. А вот если мы отключим свое сознание, тогда мы «увидим» другие картинки (сам механизм, позволяющий этого добиться – это психологическая практика.

Оказывается, в квантовом мире неизбежно должна быть информация помимо той, которую мы видим в своем сознательном состоянии. Эверетт допускает, что и макроскопически различимые состояния могут быть в суперпозиции. Что это значит? Значит, нельзя сказать, что мозг находится в том состоянии, которому соответствует первая картинка, или что он находится в состоянии, которому соответствует вторая картинка. Нет, он находится в суперпозиции, соответствующей обеим картинкам. На самом деле, в реальности их бесконечно много.

Для меня, для моего сознания, для моего восприятия другие люди – это внешние объекты, это часть того мира, который по отношению ко мне является внешним. Но вот, если мы всю цепочку проанализируем, перейдем к квантовому описанию всего этого, то придем к тому, что «на самом деле», то есть, в полном описании квантового состояния мира я как часть мира и весь мир — одно целое и неделимое. Сложно отследить логику на словах, но и все другие наблюдатели тоже, как часть мира, неотделимы друг от друга.

Таким образом, в состоянии, когда обычное сознание погашено, но вместо этого возникает доступ ко всем альтернативным классическим состояниям, то есть, к квантовому миру целиком, действительно, мир и я – это одно целое.

И здесь физика нас неожиданно приводит к очень давней философской концепции: «Микрокосм: весь мир внутри человека». Философия давно пришла к этому выводу, а физика приходит к этому довольно сложным путем. Но приходит к тому же самому. И это очень интересно.

-Если мир в восприятии условен, то почему все переживают кризис, и достаточно болезненно? Ведь все определяет желание человека…

Если исключить из рассмотрения человека, а взять просто обычную природу, включая живую природу: животных, растения и т.д. — то, как говорит религия, «всем управляет Бог». А когда возник человек, то он, в религиозной терминологии, «согрешил» и взял управление на себя, решив, что он сам может определить, где добро, где зло, вместо того, чтобы пассивно подчиняться Богу, который ему укажет, что хорошо, что плохо.

На самом деле в этом есть глубокая правда: в природе всё находится в равновесии. Если, скажем, животные поедают друг друга, то это только потому, что именно в этом состоит равновесие, то есть, для того, чтобы всё живое жило, необходимо, чтобы какие-то особи умирали, в частности, и за счет такого насилия. Но в этом равновесном мире, в мире природы, нет зла во имя зла или во имя себя лично. Скажем, если одно животное убивает другое, чтобы получить пропитание, то это понятно – ему нужно жить. Но оно никогда не убивает просто потому, что убить приятно – этого нет в природе. А среди людей появилось это, так сказать, зло, которое характерно для человека.

Если, скажем, волк убивает зайца, в каком-то смысле это для зайцев даже добро, так как известно, что волки убивают слабых животных, таким образом, выживают сильные зайцы, и тем самым улучшается популяция зайцев. В каком-то смысле это добро даже для зайцев, как ни странно.

А вот человек перестал руководствоваться этим принципом абсолютного добра — добра с точки зрения всего живого. Он руководствуется какими-то более узкими интересами: в предельном случае для него существуют «только его интересы», в более широком смысле — «интересы его семьи или его нации». Это всё равно очень узкие интересы. Подход является слишком ограниченным даже тогда, когда говорят об интересах всех людей, но при этом разрушают экологию, так что при этом страдает жизнь как таковая, то есть, всё живое, рассматриваемое как целое.

Переход к альтруистической идеологии, к альтруистическим принципам, когда принимаются во внимание интересы всего живого — это на самом деле насущная проблема человечества, и без этого оно не выживет. Оно выживет еще некоторое время, но в принципе, такой переход неизбежен.

Очень многое сейчас указывает на то, что человечество идет постепенно к глобальному кризису, который может привести мир к гибели. И если ничто не изменится, то этот кризис неизбежен.

Что же должно измениться, чтобы кризиса не было?Некоторые мыслители давно поняли, что должно измениться сознание людей. Сознание, то есть (я использую термин в данном случае в более широком смысле) принципы, которыми руководствуются люди, должно стать другими – альтруистическими. Вопрос только в том, как это сделать.

И вот здесь, как раз, квантовая концепция сознания может сказать нечто новое. Будем отталкиваться от того, что если всё останется в нынешнем состоянии, а сознание большинства людей, как и прежде — индивидуалистическим, то кризис неизбежен. Почему? Причина очень проста: материальные, технологические, технические средства качественно растут, а человеческие принципы остаются прежними, то есть, люди направляют эти огромные средства, которые иногда теперь оказываются в распоряжении даже отдельного индивида, на свое личное благо, а значит — во вред экологии и человечеству. Именно это приводит к кризису. Значит, чтобы не допустить кризис, нужно изменить сознание людей.

— Как люди могут перейти к альтруистическому сознанию?

Квантовая концепция сознания говорит о том, что человек обладает способностью к сверхинтуиции, то есть, он может увидеть то, что в обычной жизни не видит. Для этого ему погрузиться в такое состояние, в котором он просматривает все альтернативы. Тогда, как бы спонтанно, ниоткуда, ему приходит озарение, и это озарение. Это и есть абсолютная истина, и ошибки тут быть не может.

Разумеется, это справедливо и в моральных вопросах. Задаваясь вопросами о добре и зле, о том, что хорошо и что плохо, и погружаясь в такое состояние, человек познает истину: он найдет правильные ответы на эти вопросы, и, в какой-то мере, это поможет ему сделать правильный выбор.

Если понять, что мы действительно приближаемся к глобальному кризису, то для спасения человечества большинство людей должно перейти к новому сознанию, альтруистическому. В этом, собственно, и заключается спасение мира.

Человек должен внести свой посильный вклад в то, чтобы мир стал лучше, но не вся ответственность лежит на нём, и не вся ответственность лежит на других людях, потому что сама природа устроена так, что реализуется «лучший из миров». В этом, если говорить очень кратко, состоит принцип жизни, сама суть того, что такое жизнь с точки зрения квантовой физики. Мне не хотелось бы в этой беседе говорить подробно на эту тему, но, в некотором смысле, принцип жизни подразумевает нечто, что в религии понимается под словом «бог».

Рассмотрим «эвереттовские сценарии», то есть цепочки альтернатив, по одной для каждого момента времени. Жизнь — это совокупность сценариев с хорошим концом. Поэтому, если человек принадлежит «потоку жизни», то он принадлежит к одному из тех сценариев, которые, в общем, ведут к добру. Конечно, какие-то из них отклонятся и придут ко злу, но от человека зависит, чтобы он увидел именно те сценарии, которые ведут к добру. Само же существование этих хороших сценариев гарантировано.

— Как можно объяснить влияние людей друг на друга с точки зрения «Квантовой концепции сознания»?

До сих пор я рассуждал в терминах: я (человек) и окружающий мир. В окружающий мир включены, в частности, и другие люди, но это всё — вне меня. А что нам мешает, на самом деле, нескольких людей объединить и рассматривать их вместе, а всё остальное — как внешний мир? – Ничто не мешает. И в принципе, иногда эта концепция будет правильной, продуктивной. Она полезна, например, в том случае, если между людьми существуют очень глубокие связи — связи, заработанные в течение жизни: эти люди очень тесно общались между собой, объединены общими взглядами, действиями и так далее, — то есть, они единомышленники не по своим интересам, а по внутренним критериям. Тогда их можно рассматривать как своего рода сверх-организм, то есть, рассматривать не только индивидуально каждого (индивидуальности тоже будут), но и как некую общность. Теперь можно говорить о сознании этой общности людей. Всё, что я говорил до сих пор, приложимо уже к нескольким людям в целом.

Например, очень хорошая, дружная семья будет таким сверх-организмом; но это может относиться и к более широким общностям людей.

Можно, например, рассмотреть в качестве примера сверх-организмов сообщества буддистов, которые иногда устраивают общие молебны – собираются в большом количестве в какой-то местности и молятся за то, чтобы в этой местности был мир, чтобы прекратилась война. Считается, что это влияет на умиротворение. Это не обязательно неизбежно приводит к умиротворению, но это улучшает ситуацию.

— Почему человек, выбирая из двух альтернатив (добро и зло), в итоге выбирает «зло», и, собственно, оказывается в мире, в котором правит «зло» (эгоизм)?

Нам не повезло, мы живем в неблагоприятное для нашей страны время, и поэтому кажется, что слишком часто человек выбирает зло. Почему он его выбирает? По очень простой причине. Ему кажется, что выбрать зло для него выгодно, и в каком-то смысле это верно: выбирая зло, он получает преимущество мгновенно, сейчас, на короткое время, хотя, если посмотреть длительную перспективу, может быть, это обернется для него как раз неблагоприятными последствиями.

В таких государствах, которые имеют больший опыт рационального общественного устройства, в которых лучше организовано общество, люди более широко смотрят на мир, на свою судьбу. Они понимают, что если они нарушат порядок, ну, предположим, нарушат закон и получат преимущества сейчас для себя, то это не значит, что другие будут этот закон соблюдать. Если я его нарушаю, значит, существует большая вероятность, что другие тоже нарушают. А это для меня невыгодно. Невыгодно, чтобы все нарушали закон. Поэтому я тоже его не нарушаю.

Когда общество проходит достаточно долгий путь и имеет достаточно долгий опыт, а значит, уже многие люди понимают ситуацию должным образом, они, опять-таки, выбирают то, что для них выгодно. Но теперь для них выгодно другое — для них выгодно, чтобы все соблюдали порядок, а для этого надо, чтобы я сам тоже соблюдал порядок. Можно сказать так: в первом варианте человек считает себя исключением, а во втором — человек считает, что он такой же, как все, и наоборот — все остальные такие, как он. Чтобы все остальные были по отношению к нему хороши, он сам должен быть хорош по отношению к другим.

http://www.globosfera.info/2012/09/03/kvantovaya-fizika-i-soznanie-cheloveka/

Загадка наблюдателя: 5 знаменитых квантовых эффектов

Загадка наблюдателя: 5 знаменитых квантовых экспериментов

Никто в мире не понимает квантовую механику — это главное, что нужно о ней знать. Да, многие физики научились пользоваться ее законами и даже предсказывать явления по квантовым расчетам. Но до сих пор непонятно, почему присутствие наблюдателя определяет судьбу системы и заставляет ее сделать выбор в пользу одного состояния. «Теории и практики» подобрали примеры экспериментов, на исход которых неминуемо влияет наблюдатель, и попытались разобраться, что квантовая механика собирается делать с таким вмешательством сознания в материальную реальность.

Кот Шредингера

Сегодня существует множество интерпретаций квантовой механики, самой популярной среди которых остается копенгагенская. Ее главные положения в 1920-х годах сформулировали Нильс Бор и Вернер Гейзенберг. А центральным термином копенгагенской интерпретации стала волновая функция — математическая функция, заключающая в себе информацию обо всех возможных состояниях квантовой системы, в которых она одновременно пребывает.

По копенгагенской интерпретации, доподлинно определить состояние системы, выделить его среди остальных может только наблюдение (волновая функция только помогает математически рассчитать вероятность обнаружить систему в том или ином состоянии). Можно сказать, что после наблюдения квантовая система становится классической: мгновенно перестает сосуществовать сразу во многих состояниях в пользу одного из них.

У такого подхода всегда были противники (вспомнить хотя бы «Бог не играет в кости» Альберта Эйнштейна), но точность расчетов и предсказаний брала свое. Впрочем, в последнее время сторонников копенгагенской интерпретации становится все меньше и не последняя причина тому — тот самый загадочный мгновенный коллапс волновой функции при измерении. Знаменитый мысленный эксперимент Эрвина Шредингера с бедолагой-котом как раз был призван показать абсурдность этого явления.

Итак, напоминаем содержание эксперимента. В черный ящик помещают живого кота, ампулу с ядом и некий механизм, который может в случайный момент пустить яд в действие. Например, один радиоактивный атом, при распаде которого разобьется ампула. Точное время распада атома неизвестно. Известен лишь период полураспада: время, за которое распад произойдет с вероятностью 50%.

Получается, что для внешнего наблюдателя кот внутри ящика существует сразу в двух состояниях: он либо жив, если все идет нормально, либо мертв, если распад произошел и ампула разбилась. Оба этих состояния описывает волновая функция кота, которая меняется с течением времени: чем дальше, тем больше вероятность, что радиоактивный распад уже случился. Но как только ящик открывается, волновая функция коллапсирует и мы сразу видим исход живодерского эксперимента.

Выходит, пока наблюдатель не откроет ящик, кот так и будет вечно балансировать на границе между жизнью и смертью, а определит его участь только действие наблюдателя. Вот абсурд, на который указывал Шредингер.

Дифракция электронов

По опросу крупнейших физиков, проведенному газетой The New York Times, опыт с дифракцией электронов, поставленный в 1961 году Клаусом Йенсоном, стал одним из красивейших в истории науки. В чем его суть?

Есть источник, излучающий поток электронов в сторону экрана-фотопластинки. И есть преграда на пути этих электронов — медная пластинка с двумя щелями. Какой картины на экране можно ожидать, если представлять электроны просто маленькими заряженными шариками? Двух засвеченных полос напротив щелей.

В действительности на экране появляется гораздо более сложный узор из чередующихся черных и белых полос. Дело в том, что при прохождении через щели электроны начинают вести себя не как частицы, а как волны (подобно тому, как и фотоны, частицы света, одновременно могут быть и волнами). Потом эти волны взаимодействуют в пространстве, где-то ослабляя, а где-то усиливая друг друга, и в результате на экране появляется сложная картина из чередующихся светлых и темных полос.

При этом результат эксперимента не меняется, и если пускать электроны через щель не сплошным потоком, а поодиночке, даже одна частица может быть одновременно и волной. Даже один электрон может одновременно пройти через две щели (и это еще одно из важных положений копенгагенской интерпретации квантовой механики — объекты могут одновременно проявлять и свои «привычные» материальные свойства, и экзотические волновые).

Но при чем здесь наблюдатель? При том, что с ним и без того запутанная история стала еще сложнее. Когда в подобных экспериментах физики попытались зафиксировать с помощью приборов, через какую щель в действительности проходит электрон, картинка на экране резко поменялась и стала «классической»: два засвеченных участка напротив щелей и никаких чередующихся полос.

Электроны будто не захотели проявлять свою волновую природу под пристальным взором наблюдателя. Подстроились под его инстинктивное желание увидеть простую и понятную картинку. Мистика? Есть и куда более простое объяснение: никакое наблюдение за системой нельзя провести без физического воздействия на нее. Но к этому вернемся еще чуть позже.

Нагретый фуллерен

Опыты по дифракции частиц ставили не только на электронах, но и на куда больших объектах. Например, фуллеренах — крупных, замкнутых молекулах, составленных из десятков атомов углерода (так, фуллерен из шестидесяти атомов углерода по форме очень похож на футбольный мяч: полую сферу, сшитую из пяти- и шестиугольников).

Недавно группа из Венского университета во главе с профессором Цайлингером попыталась внести элемент наблюдения в подобные опыты. Для этого они облучали движущиеся молекулы фуллерена лазерным лучом. После, нагретые внешним воздействием, молекулы начинали светиться и тем неминуемо обнаруживали для наблюдателя свое место в пространстве.

Вместе с таким нововведением поменялось и поведение молекул. До начала тотальной слежки фуллерены вполне успешно огибали препятствия (проявляли волновые свойства) подобно электронам из прошлого примера, проходящим сквозь непрозрачный экран. Но позже, с появлением наблюдателя, фуллерены успокоились и стали вести себя как вполне законопослушные частицы материи.

Охлаждающее измерение

Одним из самых известных законов квантового мира является принцип неопределенности Гейзенберга: невозможно одновременно установить положение и скорость квантового объекта. Чем точнее измеряем импульс частицы, тем менее точно можно измерить ее положение. Но действие квантовых законов, работающих на уровне крошечных частиц, обычно незаметно в нашем мире больших макрообъектов.

Потому тем ценнее недавние эксперименты группы профессора Шваба из США, в которых квантовые эффекты продемонстрировали не на уровне тех же электронов или молекул фуллерена (их характерный диаметр — около 1 нм), а на чуть более ощутимом объекте — крошечной алюминиевой полоске.

Эту полоску закрепили с обеих сторон так, чтобы ее середина была в подвешенном состоянии и могла вибрировать под внешним воздействием. Кроме того, рядом с полоской находился прибор, способный с высокой точностью регистрировать ее положение.

В результате экспериментаторы обнаружили два интересных эффекта. Во-первых, любое измерение положения объекта, наблюдение за полоской не проходило для нее бесследно — после каждого измерения положение полоски менялось. Грубо говоря, экспериментаторы с большой точностью определяли координаты полоски и тем самым, по принципу Гейзенберга, меняли ее скорость, а значит и последующее положение.

Во-вторых, что уже совсем неожиданно, некоторые измерения еще и приводили к охлаждению полоски. Получается, наблюдатель может лишь одним своим присутствием менять физические характеристики объектов. Звучит совсем невероятно, но к чести физиков скажем, что они не растерялись — теперь группа профессора Шваба думает, как применить обнаруженный эффект для охлаждения электронных микросхем.

Замирающие частицы

Как известно, нестабильные радиоактивные частицы распадаются в мире не только ради экспериментов над котами, но и вполне сами по себе. При этом каждая частица характеризуется средним временем жизни, которое, оказывается, может увеличиваться под пристальным взором наблюдателя.

Впервые этот квантовый эффект предсказали еще в 1960-х годах, а его блестящее экспериментальное подтверждение появилось в статье, опубликованной в 2006 году группой нобелевского лауреата по физике Вольфганга Кеттерле из Массачусетского технологического института.

В этой работе изучали распад нестабильных возбужденных атомов рубидия (распадаются на атомы рубидия в основном состоянии и фотоны). Сразу после приготовления системы, возбуждения атомов за ними начинали наблюдать — просвечивать их лазерным пучком. При этом наблюдение велось в двух режимах: непрерывном (в систему постоянно подаются небольшие световые импульсы) и импульсном (система время от времени облучается импульсами более мощными).

Полученные результаты отлично совпали с теоретическими предсказаниями. Внешние световые воздействия действительно замедляют распад частиц, как бы возвращают их в исходное, далекое от распада состояние. При этом величина эффекта для двух исследованных режимов также совпадает с предсказаниями. А максимально жизнь нестабильных возбужденных атомов рубидия удалось продлить в 30 раз.

Квантовая механика и сознание

Электроны и фуллерены перестают проявлять свои волновые свойства, алюминиевые пластинки охлаждаются, а нестабильные частицы замирают в своем распаде: под всесильным взором наблюдателя мир меняется. Чем не свидетельство вовлеченности нашего разума в работу мира вокруг? Так может быть правы были Карл Юнг и Вольфганг Паули (австрийcкий физик, лауреат Нобелевской премии, один из пионеров квантовой механики), когда говорили, что законы физики и сознания должны рассматриваться как взаимодополняющие?

Но так остается только один шаг до дежурного признания: весь мир вокруг суть иллюзорное порождение нашего разума. Жутковато? («Вы и вправду думаете, что Луна существует лишь когда вы на нее смотрите?» — комментировал Эйнштейн принципы квантовой механики). Тогда попробуем вновь обратиться к физикам. Тем более, в последние годы они все меньше жалуют копенгагенскую интерпретацию квантовой механики с ее загадочным коллапсом волной функции, на смену которому приходит другой, вполне приземленный и надежный термин — декогеренция.

Дело вот в чем — во всех описанных опытах с наблюдением экспериментаторы неминуемо воздействовали на систему. Подсвечивали ее лазером, устанавливали измеряющие приборы. И это общий, очень важный принцип: нельзя пронаблюдать за системой, измерить ее свойства не провзаимодействовав с ней. А где взаимодействие, там и изменение свойств. Тем более, когда с крошечной квантовой системой взаимодействуют махины квантовых объектов. Так что вечный, буддистский нейтралитет наблюдателя невозможен.

Как раз это объясняет термин «декогеренция» — необратимый с точки зрения термодинамики процесс нарушения квантовых свойств системы при ее взаимодействии с другой, крупной системой. Во время такого взаимодействия квантовая система утрачивает свои изначальные черты и становится классической, «подчиняется» системе крупной. Этим и объясняется парадокс с котом Шредингера: кот представляет собой настолько большую систему, что его просто нельзя изолировать от мира. Сама постановка мысленного эксперимента не совсем корректна.

В любом случае, по сравнению с реальностью как актом творения сознания, декогеренция звучит куда более спокойно. Даже, может быть, слишком спокойно. Ведь с таким подходом весь классический мир становится одним большим эффектом декогеренции. А как утверждают авторы одной из самых серьезных книг в этой области, из таких подходов еще и логично вытекают утверждения вроде «в мире не существует никаких частиц» или «не существует никакого времени на фундаментальном уровне».

Созидающий наблюдатель или всесильная декогеренция? Приходится выбирать из двух зол. Но помните — сейчас ученые все больше убеждаются, что в основе наших мыслительных процессов лежат те самые пресловутые квантовые эффекты. Так что где заканчивается наблюдение и начинается реальность — выбирать приходится каждому из нас.

Наблюдатель

Рассмотрим, например, два покоящихся тела, находящихся на расстоянии L друг от друга. Поместим в левый объект регистрирующую систему с линейкой и часами. Таким образом, мы сформируем систему отсчёта (СО) — совокупность тела отсчёта, связанную с ним систему координат и систему отсчёта времени, по отношению к которым начнем рассматривать движение других объектов. Регистрирующей системой может быть как соответствующая аппаратура, так и непосредственно сам человек-наблюдатель. После сбора информации (или во время оного), наступает очередь ее аналитического исследования. Следовательно, наблюдатель-аналитик является главным действующим лицом в исследованиях. А это значит, что, помимо линейки и секундомера в руках, нужно учитывать априорные и апостериорные знания наблюдателя-аналитика об окружающем мире (например, понятия "верх-низ", "право-лево", "вертикаль-горизонталь", "больше-меньше", место в пространстве, протяженность между местами, время и т.д.).

Окружающий мир Вселенной со своими процессами неотделим от наблюдателя-аналитика (далее просто наблюдатель). Каков наблюдатель, такова и Вселенная: наблюдаемая Вселенная зависит от наблюдателя так же, как и наблюдатель зависит от Вселенной. Если физические условия в окружающем мире изменятся, то изменится и сам наблюдатель. И, наоборот, если изменится наблюдатель, то он будет воспринимать мир иначе. Соответственно, изменится и наблюдаемая им Вселенная. Если бы не было наблюдателя, то наблюдаемой Вселенной не было бы тоже. В таком случае, линейка и часы в руках наблюдателя являются своеобразной частью его тела, атомы которых соразмерны атомам тела, а часы синхронизированы с биологическими процессами тела (например, с частотой пульса). Если действительно в разных СО изменяются пространственно-временные параметры, то, вместе с линейкой, часами и телом наблюдателя, меняются размеры атомов, составляющие их нуклоны и пр., являющиеся "кирпичиками" измерительных приборов и тела наблюдателя. А вместе с этим должны меняться и все внутриатомные процессы: одно дело атом с его процессами в известном нам масштабе, а другое дело атом величиной с яблоко. Заметит ли изменения своего тела наблюдатель - дело десятое. Здесь важно другое: останется ли атом тем же прежним атомом, если его размеры изменятся? Каковой будет длина волны электромагнитного излучения, инициированного увеличившимся в размерах атомом? К сожалению, данному вопросу уделяется мало внимания в современной физике. Нет даже такой теории - теории о наблюдателе, исследующем окружающий мир.